#8 Late bloomer

In questo numero: un'entomologa vittoriana in giro per il mondo, un albero associato alla schiavitù e una libreria a Ironbridge.

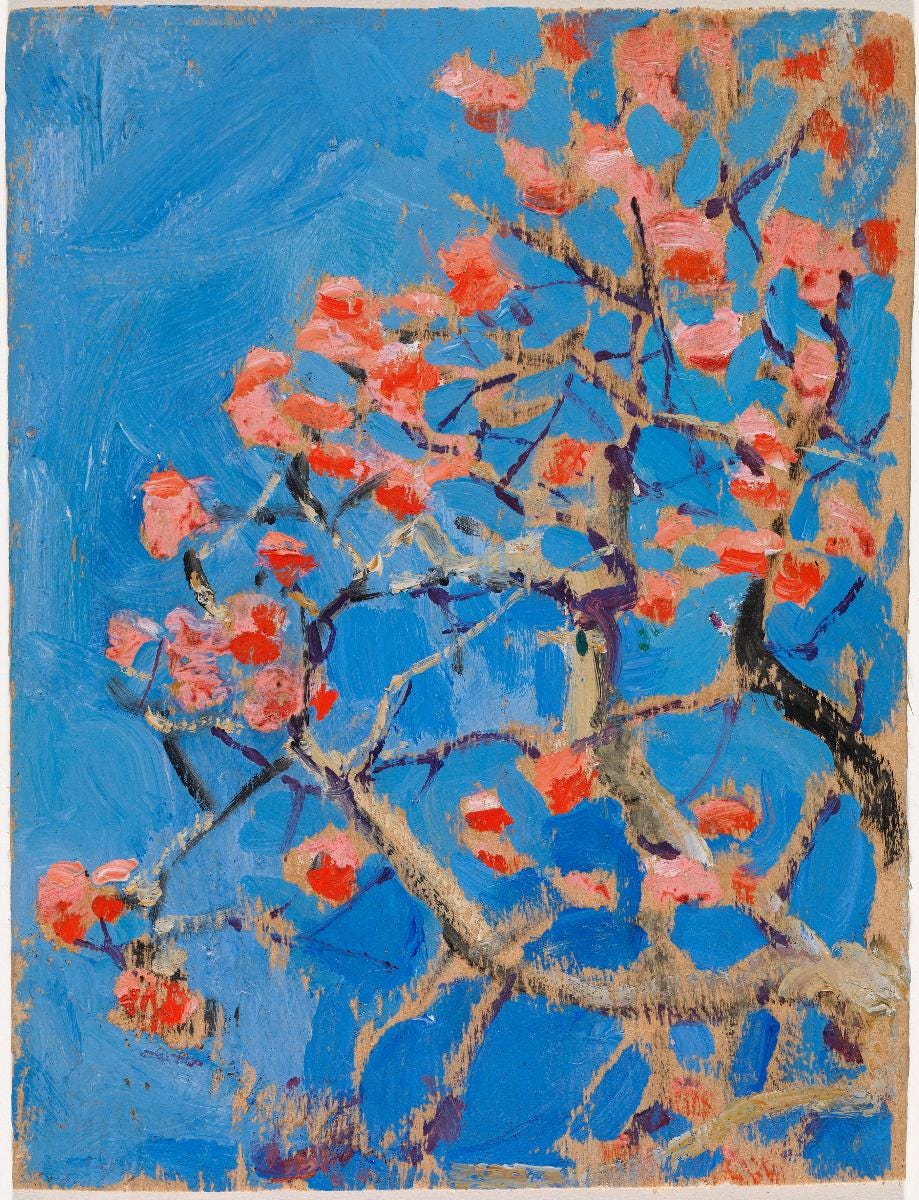

Mentre a Berlino i ciliegi sono già quasi sfioriti, gli ippocastani sono pieni di infiorescenze bianche e rosa. Non smetterei mai di guardarli o passeggiare sotto la loro ombra.

Mi piace osservare la fioritura delle piante e notare quali fioriscono prima e quali fioriscono dopo. Mi piace sapere che anche a primavera o estate finita ci saranno altri fiori nei prati, sui balconi e ai bordi delle strade.

Così come in natura esistono piante dalla fioritura tardiva, così ci sono persone che scoprono passioni e talenti o raggiungono determinati traguardi più tardi rispetto alla media. In inglese si definiscono late bloomer.

Stando a questa definizione, io in certi ambiti per ora sarei solo late. Non sono un croco, che annuncia l’arrivo della primavera, né un tulipano e nemmeno un girasole. Potrei essere un ciclamino o una cosmea, che fioriscono in autunno, oppure un elleboro. Chissà.

Ogni fioritura ha i suoi tempi. Perché assoggettarle a paragoni e parametri temporali esterni, togliendo loro potere e poesia? Io lo so, ma quando vacillo, la frustrazione e la paura dell’oblio prendono il sopravvento. C’è qualcosa che chiede di uscire allo scoperto, che desidera manifestarsi. La sua energia mi avvolge, la sento vibrare. È fuoco che arde, principio creatore. Sarebbe un peccato, mi dico, se non riuscissi a usarlo.

Scintille

Il 16 o il 17 aprile di tre anni fa, seduta su una panchina accanto a un ciliegio in fiore del Telford Town Park, iniziavo un libro acquistato qualche giorno prima a Bridgnorth, in una libreria specializzata in vecchie edizioni Penguin.

Sotto la luce rossastra di un sole pronto a coricarsi stavo per avventurarmi nei diari di una viaggiatrice vittoriana, che ha trascorso la propria vita in giro per il mondo a scoprire, collezionare e classificare farfalle e falene.

Alla sua morte, avvenuta nel 1940, i 22.000 lepidotteri1, ordinatamente disposti in dieci teche di mogano, furono affidati al Castle Museum di Norwich, dove si trovano tuttora e formano la collezione Fountaine-Neimy.

Insieme ai lepidotteri il museo ricevette anche una cassa sigillata contenente, secondo quanto riportato sul testamento di Margaret, dei manoscritti. Nelle sue volontà ne vietava l’apertura fino al 15 aprile 1978.

Quando la cassa venne aperta, si scoprì che quei manoscritti, 12 volumi identici, erano dei diari iniziati il 15 aprile 1878 da una Margaret sedicenne, appena dopo la morte del padre e il trasferimento nella nuova casa di Norwich insieme alla madre, ai fratelli, alle sorelle e al personale di servizio della famiglia.

Margaret era nata a South Acre, nel Norfolk, il 16 maggio 1862. La sua infanzia non fu particolarmente felice e appena possibile, dopo una cocente delusione amorosa e grazie a un’eredità ricevuta nel 1891, cominciò a viaggiare.

Andò a Milano per studiare canto. Aveva una bella voce. E pensò di diventare pittrice, perché pure disegnare le riusciva bene. Ma la sua vocazione era un’altra. Ecco cosa scrisse nel 1891 durante un soggiorno a Ginevra:

I would often spend my afternoons at St Jean and go out with an English girl after butterflies, a pursuit which once started soon became all-absorbing. I filled my pocket box with butterflies, some I had only seen in pictures as a child and yet recognized the moment I caught sight of them in the wing. I little thought years ago, when I used to look with covetous eyes at the plates representing the Scarce Swallowtail or the Camberwell Beauty that I should see both these in a valley in Switzerland and know the delight of securing specimens. I was born naturalist, though all these years for want of anything to excite it, it had lain dormant within me2.

A spingerla seriamente sulla strada dell’entomologia furono, forse, i tre giorni trascorsi con Henry John Elwes3. Seppur felice di vedere la vasta collezione di farfalle del noto entomologo, botanico e naturalista inglese, l’esperienza le lasciò un senso di profonda insoddisfazione nei confronti della propria, che allora era decisamente molto piccola.

Qualsiasi sia stata la molla, a un certo punto decise che avrebbe collezionato farfalle in giro per il mondo. E lo fece fino alla fine dei suoi giorni. Morì a 77 anni, mentre cacciava farfalle in Giamaica. Fu trovata sul bordo di una strada di Trinidad con la retina in mano. Aveva avuto un infarto.

Margaret Fountaine visitò una sessantina di paesi raccogliendo e studiando lepidotteri. In Siria, nel 1901, conobbe Khalil Neimy (1877-1928), assunto come guida e interprete, diventato poi il suo compagno di vita e avventure.

Nel 1898 fu eletta membro della Royal Entomological Society e nel 1912, in occasione del Secondo Congresso Internazionale di Entomologia, le fu chiesto di entrare a far parte della Linnean Society.

I diari di Margaret Fountaine sono una testimonianza straordinaria, anche perché coprono un lungo periodo di tempo, dal 1878 al 1940. Lei prendeva note che poi trasferiva in bella copia in un secondo momento, solitamente durante l’anno successivo, cercando di non modificare la narrazione originale.

La sua scrittura è chiara e ordinata. Fra le loro pagine sono stati trovati dei fiori pressati e delle foglie, alcune cartoline fotografiche di epoca vittoriana, delle fotografie e due disegni fatti da lei.

Il contributo di Margaret Fountaine all’entomologia è stato a lungo ingiustamente sottovalutato, nonostante abbia viaggiato più di tanti altri entomologi prima e dopo di lei e abbia lavorato con una meticolosità e un rigore che non avevano nulla da invidiare a quelle dei colleghi. E indovina un po’ a quale aspetto della sua vita si è dato maggior peso? La sfera sentimentale, ovviamente.

Dei dodici volumi giunti fino a noi solo una minima parte è stata pubblicata. In italiano puoi leggere Lady Butterfly. Diario di una cacciatrice di farfalle pubblicato dalla casa editrice Elliot nel 2012.

Erbario letterario

Prima che arrivassero loro, spiegò Hamid, all’emporio facevano tappa le carovane dirette all’interno, e gli affari prosperavano. I frutti dell’albero del pane venivano dati ai portatori e agli schiavi, che mangiavano qualunque cosa dopo il lungo cammino. Yusuf non capiva perché fosse tanto disprezzato un frutto che a casa sua si mangiava cotto in salsa di cocco e accompagnato da sardine fritte. E non è che quello che mangiavano Hamid e Maimuna fosse poi tanto meglio. Semplicemente, il frutto dell’albero del pane veniva associato alla schiavitù, soprattutto da quelle parti.

— Paradiso, Abdulrazak Gurnah (pag.99)

Ho incontrato per la prima volta l’albero del pane leggendo Annie John di Jamaica Kincaid4, un romanzo ambientato ad Antigua. Ritrovarlo in Paradiso di Abdulrazak Gurnah descritto in questi termini è stato illuminante.

Il libro di Gurnah è ambientato in Tanzania ai primi del ‘900 e racconta la storia di Yusuf, un bambino costretto a lasciare la famiglia per trasferirsi a casa dello “zio” Aziz, un commerciante di successo, e lavorare nel suo emporio. Quando Yusuf viene invitato da Aziz a seguire la sua carovana, il ragazzo, ormai diciassettenne, accetta. Inizia così un’avventura che gli cambia la vita.

Le carovane come quella di Aziz, che si inoltravano all’interno di territori poco o per niente conosciuti per vendere e scambiare prodotti, appartengono nel romanzo a un mondo in via di estinzione. L’Africa è terra di conquista e sfruttamento da parte degli europei e la Prima guerra mondiale è alle porte.

I frutti dell’albero del pane, nel libro, sono il cibo di schiavi e portatori, manodopera gratuita o a basso costo, indispensabile per muovere le carovane. Originario delle isole del Pacifico nord occidentale, l’Artocarpus cresce nelle zone tropicali ed è stato introdotto in molti paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’America centrale e meridionale. Al genere appartengono alberi e arbusti perenni il cui frutto è ricco di amido e una volta cotto ha un sapore che ricorda il pane appena sfornato.

All’albero del pane è legata la storia dell’ammutinamento del Bounty, avvenuto nel 1789. La nave mercantile britannica Bounty, comandata dal tenente William Bligh, era andata a Tahiti per acquisire piante utili, tra cui l’albero del pane.

La spedizione, sostenuta da Sir Joseph Banks, patrono dei Kew Gardens e presidente della Royal Society, aveva il compito di trasportare il nutriente frutto a crescita rapida in quelle che all’epoca venivano definite Indie Occidentali5. Lì l’albero del pane avrebbe fornito cibo a basso costo agli schiavi che lavoravano nelle vaste tenute di canna da zucchero.

L’ammutinamento avvenne durante il viaggio di ritorno in Inghilterra, causando il fallimento dell’impresa botanica. Gettato in una scialuppa di salvataggio con 16 membri dell'equipaggio e con scorte di cibo sufficienti per una settimana, Bligh navigò in alto mare per 48 giorni, basandosi sul ricordo delle poche carte nautiche che aveva visto.

Dopo più di 6.000 chilometri, riuscì a raggiungere l’isola di Timor in Indonesia e da lì a tornare in Inghilterra. Gli venne quindi affidata una seconda spedizione a Tahiti con lo stesso obiettivo della precedente. Dei 2126 Artocarpus imbarcati solo 678 arrivarono a destinazione, prima a Saint Vincent, nelle Barbados, e poi in Giamaica, dove 66 esemplari furono donati al giardino botanico di Bath6.

Luoghi

Nel villaggio di Ironbridge (Coalbrookdale, Shropshire) c’è The Ironbridge Bookshop, una piccola libreria specializzata in vecchie edizioni Penguin. Ha anche altre tipologie di libri ed è molto accogliente. L’ultima volta che ci sono stata ho comprato i diari di Margaret Fountaine.

Il villaggio di Ironbridge prende il nome dal suo famoso ponte in ghisa, principale attrazione turistica locale. Il ponte, che attraversa il fiume Severn, è stato inaugurato nel 1781 ed è il primo nel suo genere.

La libreria si affaccia su una piazza della via principale, lasciata la quale non resta che inerpicarsi per le stradine del villaggio, dove sognare a occhi aperti davanti ai cottage che le costeggiano. Una volta ci sono stata in primavera. Ricordo ancora l’incanto dei loro giardini in fiore.

Sul blog…

trovi le mie impressioni su Eureka Street, un romanzo letto nel 2017. Meglio tardi che mai!

Che poi il capitano William Bligh era un late bloomer, perché quella sul Bounty fu la sua prima missione da comandante e lui aveva 45 anni. Non proprio giovane, quindi, per un primo comando7.

Traduzione mia, quindi migliorabile: “Spesso trascorrevo i pomeriggi a Saint Jean e uscivo con una ragazza inglese a caccia di farfalle, un'attività che, una volta iniziata, diventò presto totalizzante. Riempivo la mia scatola tascabile di farfalle. Alcune le avevo viste solo in fotografia da bambina, eppure le riconoscevo nel momento in cui ne intravedevo l'ala. Quando, anni fa, osservavo con occhi bramosi le tavole raffiguranti il podalirio o la vanessa antiopa non avrei mai immaginato che le avrei viste entrambe in una valle della Svizzera e provato il piacere di procurarmene degli esemplari. Sono una naturalista dalla nascita, anche se per tutti questi anni in mancanza di stimoli, è rimasta sopita dentro di me.”

Anche lui nato il 16 maggio, ma nel 1846. L’attività di entomologo, naturalista e botanico lo portò a viaggiare molto. Nel 1877 pubblicò A monograph of the genus Lilium e diversi anni dopo, insieme a Augustine Henry, un libro dal titolo The trees of Great Britain & Ireland. La sua collezione di 30.000 farfalle fu donata al Natural History Museum. Morì nel 1922. Margaret lo incontrò nel 1895. Di quell’esperienza scrisse nei suoi diari: “I was happy till I and Rachel (*sua sorella) were asked to spend three days at Colesbourne, to see Mr Elwes’s butterflies, a thing I had much desired to do. After the luxury and refinement of a private country house, with the society of people in my own class of life, and above all Mr Elwes’ wonderful collection making one thoroughly unsettled and discontented, I hated the commonness of the people in the boarding house, and I was dissatisfied with my own little collection in a way that was almost childish.”

A pagina 18: “Quella sera, per punizione, cenai fuori tutta sola, sotto l’albero del pane, e mia madre disse che non mi avrebbe dato il bacio della buonanotte, ma quando andai a letto venne a darmelo ugualmente.”

Le isole del continente americano comprese fra il Mar dei Caraibi, il Golfo del Messico e l'Oceano Atlantico.

Fonte: La storia del Bounty su Il Post

Che storia incredibile quella di Margaret Fountaine, grazie per avercela fatta conoscere! E ora sarei curiosa di assaggiare quei frutti del pane, chissà se davvero ricordano la fragranza di una pagnotta appena sfornata…bellissimo numero, complimenti!