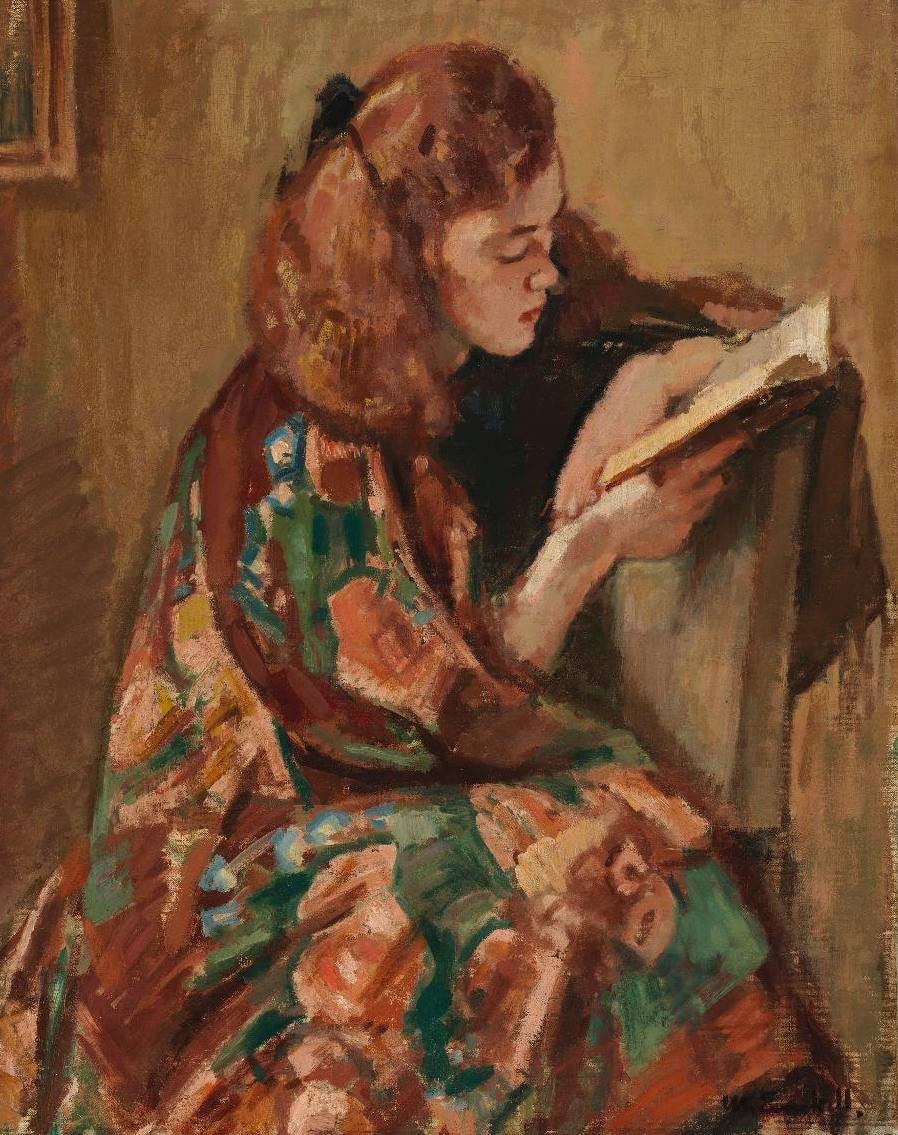

È ai libri che mi rivolgo quando decido di esplorare nuovi territori. Che siano luoghi della terra, luoghi dell’anima o curiosità che poi diventano interessi più o meno duraturi, i primi passi li muovo sempre tra le pagine di un libro.

Attraverso i libri misuro la realtà, la abbraccio, sposto lo sguardo. Nei libri cerco punti di vista e parole precise per descrivere stati d’animo ed esperienze interiori che non saprei esprimere altrettanto bene.

I libri nella mia vita hanno anche un’altra funzione, la più importante: mi permettono di viaggiare fra i mondi e tornare a me stessa. Sono il mio passaporto e le mie chiavi di casa. Ecco perché ogni volta che esco ne metto uno in borsa, pure se so che l’occasione per leggere non si presenterà.

Scintille

Una donna intera

È abbastanza raro trovare una donna veramente intera. In generale, alle donne hanno sempre tolto qualche cosa: autonomia, autorità, identità. Portano i segni di adattamenti forzati, di rinunzia a una parte di se stesse, di mortificazioni secolari, di mutilazioni profonde, di violenze subite che generano paure, inganni e meschinità. In Elisabetta non vi era nulla di tutto questo. Aveva autonomia, autorità e identità; e le usava bene, non per sopraffare, ma per aiutare la sua comunità, in maniera interamente femminile, diversa e opposta al potere patriarcale e guerriero […].

La citazione è tratta da Il libro delle streghe di Joyce Lussu (NdA Press, 2023), pubblicato nel 1990, e si riferisce all’incontro con Elisabetta Lovico, sibilla barbaricina che usava la sua sapienza per fare del bene.

Mi ha colpito il ritratto che ne fa l’autrice. Ancora di più mi hanno colpito tre parole: “donna veramente intera”. Le mastico e rimastico, perché hanno acceso un interruttore nella mia testa (da qui, dal potere delle parole, nasce la breve introduzione di questa newsletter).

Fu Raffaello Marchi (1909-1981)1 a raccontare a Joyce della tiina (divina o divinatrice) di Orgosolo. La andarono a trovare insieme. Lui le fece da interprete, perché Elisabetta parlava rapida un orgolese stretto di cui a Joyce molte parole sfuggivano.

Elisabetta “rispondeva alle domande con immediatezza e abbondanza, seria o sorridente, ma senza mai farsi importante e compunta; il suo discorso era laico e solare, senza reticenze, misteri o angolini bui.”

Accennava spesso a una legge universale di giustizia che riequilibrava le fratture e le contraddizioni tra le azioni costruttive e quelle distruttive, tra la vita e la morte. La chiamava “perogno”.

Perogno? Dopo due ore di conversazione arrivò il chiarimento: era il libro della Sapienza, il cui testo veniva tramandato oralmente da tanto tempo, da quando le donne avevano disimparato a leggere e a scrivere. Cominciava con una frase latina: per omnia secula saeculorum.

Che libro fosse, però, Joyce non lo seppe mai. Si era ripromessa di approfondire l’argomento in un secondo momento, ma Elisabetta morì all’improvviso “ancora bella e giovanile e prosperosa e ridente nei suoi abiti splendidi e coloriti”.

Vicino al cuore

Certi libri si incastrano da qualche parte vicino al cuore e i motivi non sono sempre tutti ovvi. Alcuni hanno radici profonde. Mi è successo di recente con Quaderno proibito di Alba de Céspedes (l’ho accennato qui) e subito dopo con Trema la notte di Nadia Terranova (Einaudi, 2022).

I personaggi principali di Trema la notte sono Barbara e Nicola, una donna siciliana e un bambino calabrese. A dividerli c’è lo stretto, a unirli una tragedia che cambia la sorte di entrambi: il terremoto di Messina2 del 28 dicembre 1908.

Può una catastrofe naturale essere un’occasione di liberazione? Per Barbara e Nicola sì, perché li affranca da una prigione che per lui ha le sembianze di una madre-mostro e per lei, aspirante scrittrice e studentessa universitaria, di un matrimonio combinato che le tarperà le ali. È Barbara, anni dopo, a rievocare nel libro la loro storia.

Una storia di dolore, attesa e rinascita, di desideri, solidarietà femminile, di maternità sfaccettate, con una protagonista che nel bel mezzo del disastro si reca sulla tomba di Letteria Montoro, sua autrice preferita, e si porta via un frammento della lapide (l’ho amata già solo per questo gesto). Inoltre ogni capitolo ha il nome di un arcano maggiore dei tarocchi e inizia con una breve spiegazione del significato di ciascuna carta.

Essendo abruzzese, non ho potuto fare a meno di pensare al terremoto della Marsica del 1915, perché vicino nel tempo a quello di Messina. Mentre leggevo riflettevo sui terremoti veri e simbolici, ma soprattutto percepivo una risonanza tra me e l’universo narrato nel romanzo che andava oltre le parole. Parole da cui mi sono lasciata cullare come fa il riflesso della luna piena sull’acqua del mare.

Odore di boschi

L’arrivo dell’autunno è il periodo dell’anno in cui mi dedico alla letteratura inglese. Tra ottobre e novembre ho letto Via dalla pazza folla di Thomas Hardy (Fazi, 2016, traduzione di Enrico Mistretta). Potrò mai dimenticare Gabriel Oak, Bathsheba Everdene, il coro di voci che li accompagna e la natura che li circonda?

Buona parte del romanzo l’ho divorata mentre ero bloccata in casa da una brutta tosse e avevo una gran voglia di passeggiate nei boschi e vita all’aria aperta. La natura descritta da Hardy mette le ali.

Natura a parte, tra le varie cose che mi sono rimaste impresse c’è una frase pronunciata da Bathsheba durante una conversazione con Mr Boldwood, suo vicino di casa che la ama non ricambiato:

“Vi piaccio, o mi rispettate?”.

”Non lo so… o almeno non ve lo so dire. Per una donna non è facile tradurre i propri sentimenti in un linguaggio che è stato inventato soprattutto dagli uomini per esprimere il loro. […]

Colpisce che a farle pronunciare queste parole sia stato proprio un uomo (e nel 1874). Non conosco le altre opere di Hardy (anni fa ho ascoltato l’adattamento di Tess dei d'Urberville per BBC Radio 4), ma so che aveva una grande empatia per le sue personagge, donne decise a scrivere la propria storia in una società che poneva grandi limiti alla loro autodeterminazione.

Erbario

Aniko pensò che doveva sembrare davvero ridicola con quella pelliccia addosso che le arrivava fino ai piedi. Sorridendo, si incamminò lungo il sentiero. Non lontano dalla casa avrebbe dovuto trovarsi un vecchio larice che ricordava fin dall’infanzia e il larice c’era davvero. Era ancora lì. La sua cima ondeggiava leggermente sotto il peso della neve a mo’ di saluto… Aniko si appoggiò al suo tronco freddo e mormorò:

«Buonasera, nonno!»

Poi, facendo attenzione, si sedette su un piccolo ceppo accanto all’albero. Si strinse bene nella pelliccia, mentre ascoltava il fruscio attutito dei rami. A un tratto si sentì sollevata e provò un senso di pace e insieme di pena per se stessa. Abbracciò il tronco rugoso del larice, odoroso di vento, e pianse.— da Aniko di Anna Nerkagi (Utopia, 2022).

Un “albero cosmico lungo il quale scendono il Sole e la Luna sotto forma di uccelli d’oro e d’argento”, così verrebbe definito il larice da alcuni popoli siberiani3. L’ho scoperto leggendo Arboreto selvatico di Mario Rigoni Stern (Einaudi, 2021).

Il Larix decidua appartiene alla famiglia delle Pinacee e ha una particolarità: è una conifera a foglie caduche. È longevo e può raggiungere i cinquanta metri di altezza. Resiste a tutto, anche alla guerra, scrisse Rigoni Stern.

Il larice europeo si distribuisce in modo discontinuo sulle montagne dell’Europa meridionale, centrale e orientale. Le varietà principali riconosciute sono tre: quella che cresce sulle Alpi (Larix decidua var. decidua), quella che cresce sui Carpazi (Larix decidua var. carpatica) e quella che cresce in Polonia (Larix decidua var. polonica).

E qui a Berlino, mi sono chiesta, di larici ce ne sono? A quanto pare sì, quattro4. Uno sta nello Späth Arboretum (un arboreto gestito dall'Università Humboldt) e tre si trovano nella foresta di Tegel. Due di questi si ergono accanto a un’insegna di legno che li segnala come gli alberi più alti della città. Piantati nel 1795, misurano 42,5 metri. Andrò a trovarli in primavera.

Luoghi

Nella foresta di Tegel c’è pure una farnia (Quercus robur), che fino a qualche tempo fa si pensava avesse visto nascere la città. È nota come “Dicke Marie” e secondo una stima recente avrebbe 500-600 anni5, non 800. Resta comunque l’albero più vecchio di Berlino.

A chiamarla Dicke Marie6 sarebbero stati i fratelli Wilhelm e Alexander von Humboldt, che abitavano nel vicino Schloss Tegel e che per il soprannome si ispirarono a Marie, la corpulenta cuoca di famiglia.

Anche gli scrittori Johann Wolfgang von Goethe e Theodor Fontane visitarono l’antica quercia. Io l’ho fatto qualche anno fa in compagnia della mia amica Emme e di una mini Piccola Poppins. Mi ero ripromessa di tornarci a ogni solstizio d’estate, ma non ci sono più andata.

Sul blog…

Trovi le mie impressioni su Io, Tituba strega nera di Salem di Maryse Condé.

Grazie per aver letto Altrove. Ti auguro un buon solstizio e buone feste. Al mese prossimo!

Le ricerche svolte da Marchi sulle pratiche magiche della Sardegna sono state pubblicate nel volume La sibilla barbaricina (2006).

Il terremoto-maremoto di Messina e Reggio Calabria, che colpì la Sicilia orientale e la Calabria meridionale.

Lì cresce il Larix sibirica.

Grossa (o grassa) Marie.