#10 Un giorno

In questo numero: l'incontro ravvicinato con un orso, una pianta legata a Jean Baret e un'artista tedesca.

Arrivo a questo appuntamento mensile scapigliata e sudata (sì, pure a Berlino già si suda, ma a giorni alterni). Miss Caotico Pasticcio (la me disorganizzata, caotica e iper-ottimista quando si tratta di calcolare tempi, distanze ed energie a disposizione) ha avuto la meglio su Miss Precisione Certosina (la me che ha bisogno di organizzazione, ordine, calma e routine). Il risultato? Una corsa a ostacoli per salire sull’ultimo treno in partenza.

Sono fissata con i dietro le quinte dei processi creativi altrui, forse perché sono alla ricerca di un metodo che funzioni bene per me, se esiste. Un giorno ti racconterò di come non pianifico Altrove in anticipo e di quanto vorrei riuscire a farlo.

Scintille

Apro il mio quaderno nero, scarabocchio fino all’alba. Questa notte, scrivo che bisogna credere allo spirito selvaggio, al suo silenzio, al suo ritegno; credere al chi va là, ai muri bianchi e nudi, alle lenzuola gialle di questa stanza d’ospedale; credere al tirarsi indietro che tormenta il corpo e l’anima in un non-luogo che trae vantaggio dalla sua neutralità e dalla sua indifferenza, dalla sua trasversalità. Ciò che non ha forma si definisce, si disegna, si ridefinisce con tranquillità, brutalità. Disinnervare reinnervare mescolare accorpare innestare. Il mio corpo dopo l’orso dopo i suoi artigli, il mio corpo nel sangue e senza la morte, il mio corpo pieno di vita, di fili e di mani, il mio corpo a forma di mondo aperto nel quale si incontrano esseri multipli, il mio corpo che si ripara con loro, senza di loro; il mio corpo è una rivoluzione.

— Credere allo spirito selvaggio, Nastassja Martin

Nastassja Martin è un’antropologa francese che dieci anni fa, sulle montagne della Kamčatka, fu assalita da un orso. Credere allo spirito selvaggio (Bompiani Overlook, 2021) è il racconto di quell’esperienza, delle traversie successive negli ospedali in cui venne ricoverata e del ritorno nell’estremo oriente russo.

Nel libro Martin si interroga sul significato di ciò che le è accaduto e su cosa lei abbia in comune con l’orso; riflette sull’impossibilità di comunicare con lo staff medico e con le persone che hanno sempre fatto parte della sua vita.

Guarire da questa lotta non è soltanto un atto di metamorfosi egocentrica. È un atto politico. Il mio corpo è diventato un territorio nel quale chirurghe occidentali dialogano con orsi siberiani. O piuttosto, cercano di stabilire un dialogo. I rapporti che si intrecciano nell’ambito di questo piccolo paese che è diventato il mio corpo sono fragili, delicati. È un paese vulcanico, tutto può precipitare da un momento all’altro. Il nostro lavoro, il suo, il mio e di quel non so che di indefinibile che l’orso ha depositato in fondo al mio corpo, consiste ormai nel “mantenere la comunicazione”.

— Credere allo spirito selvaggio, Nastassja Martin

L’evento ha tracciato una linea di demarcazione invisibile tra il prima e il dopo, facendola diventare medka, colei che vive fra i mondi1. L’orso non è un antagonista e il loro incontro non è stato casuale. Sa che deve perdonarlo, nonostante la rabbia.

Se l’orso è il riflesso di me stessa, quale espressione simbolica di tale figura sto esplorando con più assiduità? Se non ci fosse stato il suo sguardo giallo nel mio sguardo azzurro, avrei forse potuto ritenermi soddisfatta di queste analogie. Anche se preferirei utilizzare il termine risonanza. Ma c’è stata la mescolanza dei nostri corpi, c’è stato quell’incomprensibile noi, quel noi che confusamente percepisco venire da lontano, da un’anteriorità situata ben al di qua delle nostre esistenze limitate.

— Credere allo spirito selvaggio, Nastassja Martin

Ancora convalescente, Martin torna in Kamčatka, tra gli eveni. Presso il clan della sua amica Dar’ja si sente a casa. Ha bisogno di assimilare quanto le è accaduto e non può farlo nel mondo da cui proviene. Capisce, tuttavia, di non appartenere nemmeno a quello dei boschi ghiacciati, dove ha trovato una seconda famiglia, e che non può racchiudere l’esperienza con l’orso in una categoria specifica, leggerla alla luce di una particolare visione della realtà. Può solo accettarne il mistero.

Sulla rivista online Limina c’è un bell’articolo dedicato alla storia di Nastassja Martin. Ti lascio con un’ultima citazione tratta dal libro. Sono le parole di un amico di Martin, Clarence, il vecchio saggio Kutchin di Fort Yukon in Alaska, dove lei ha trascorso diversi anni:

Everything is being recorded all the time, ripeteva. Gli alberi, gli animali, i fiumi, ogni parte del mondo ricorda tutto ciò che facciamo e che diciamo e, a volte, addirittura ciò che sogniamo e che pensiamo. Per questo bisogna stare molto attenti ai pensieri che formuliamo, poiché il mondo non dimentica niente e ciascuno degli elementi che lo compongono vede, sente, sa. Quel che è successo, quel che accade, quel che si prepara. Esiste un chi-va-là dei non umani, sempre pronti ad andare oltre le loro aspettative. Per cui qualunque forma-pensiero che deponiamo al di fuori di noi stessi si mescola a si aggiunge alle vecchie storie che informano l’ambiente, come pure alle disposizioni di coloro che lo popolano.

— Credere allo spirito selvaggio, Nastassja Martin

Erbario letterario

And then, there it is: number 44. Sameer stands outside the steel gates, staring, suddenly apprehensive. He imagines his father leaving the gates to walk to school, the grandparents he never knew standing in the exact same spot as he is standing in now. Who lives in this house? Who has replaced the footsteps of his grandparents? If he doesn’t enter now, he never will. He forces himself to push the pedestrian gate, which opens to a paved drive containing a few old cars. Beyond the drive is a large red-roofed two storey house fronted by bright pink bougainvillea. It is grand and old- fashioned; in sepia, Sameer can see a young version of his father skipping down from the porch and onto the drive.2

— We are all birds of Uganda, Hafsa Zayyan (pag. 171)

Sameer, protagonista del romanzo, è un giovane avvocato londinese che va in Uganda alla ricerca delle proprie radici. Nella citazione è descritta la scena in cui si ritrova davanti alla casa appartenuta ai nonni paterni.

Attraverso la storia di una famiglia, Hafsa Zayyan racconta quella della minoranza indiana in Uganda espulsa dal Paese nel 1972 per ordine di Idi Amin, presidente dal 1971 al 1979.

Per ora del libro non ti racconto altro. Gli dedicherò un articolo sul blog. Voglio invece soffermarmi sulla protagonista di questo erbario letterario: la bougainvillea, una pianta originaria dell’America meridionale scoperta durante una spedizione capitanata da Louis Antoine De Bougainville (1729-1811).

Un personaggio interessante, il signor De Bougainville (puoi leggere la sua storia sul blog I nomi delle piante), ma ancora più interessante è la presenza di Jean Baret (1740-1807)3 fra i membri dell’equipaggio.

Forse ne hai già sentito parlare: Baret fu la donna che, vestita da uomo, circumnavigò il globo4. Si era unita alla spedizione nel 1766 come valletto e assistente di Philibert Commerson (1727-1773), dal quale tempo addietro era stata assunta come domestica e con il quale si pensa avesse una relazione.

Commerson era un naturalista e botanico dalla salute cagionevole. Durante il viaggio Baret lo aiutò a raccogliere e a classificare esemplari di piante. È un peccato, però, che egli le abbia dedicato solo una pianta: la Solanum baretiae. Ecco, d’ora in poi, quando vedrò una bougainvillea, penserò comunque a Jeanne Baret.

La bougainvillea nel romanzo di Hafsa Zayyan compare più volte, sempre nel periodo della fioritura. È, insieme alla casa dei nonni paterni di Sameer, l’unico elemento di continuità con il passato, imperturbabile nella sua magnificenza rosa acceso, muta testimone di ciò che è stato e di ciò che sarà.

Luoghi

Quel luogo delle meraviglie che è Internet Archive è pieno di tesori. Ci ho trovato i diari di Käthe Kollwitz (1867-1945), artista tedesca nata a Königsberg (oggi Kaliningrad) e vissuta a Berlino, alla quale vorrei dedicare un itinerario sul blog.

Quando su di lei non sapevo ancora niente, capitai nella sua casa a Moritzburg, dove morì nel 1945. Ricordo il silenzio e lo scricchiolio delle assi del pavimento mentre passavo da una stanza all’altra e mi soffermavo, incantata, su ogni opera esposta. L’ho incontrata nuovamente durante una Notte dei Musei di molti anni fa, ai tempi in cui il Käthe-Kollwitz-Museum di Berlino stava a Fasanenstraße5.

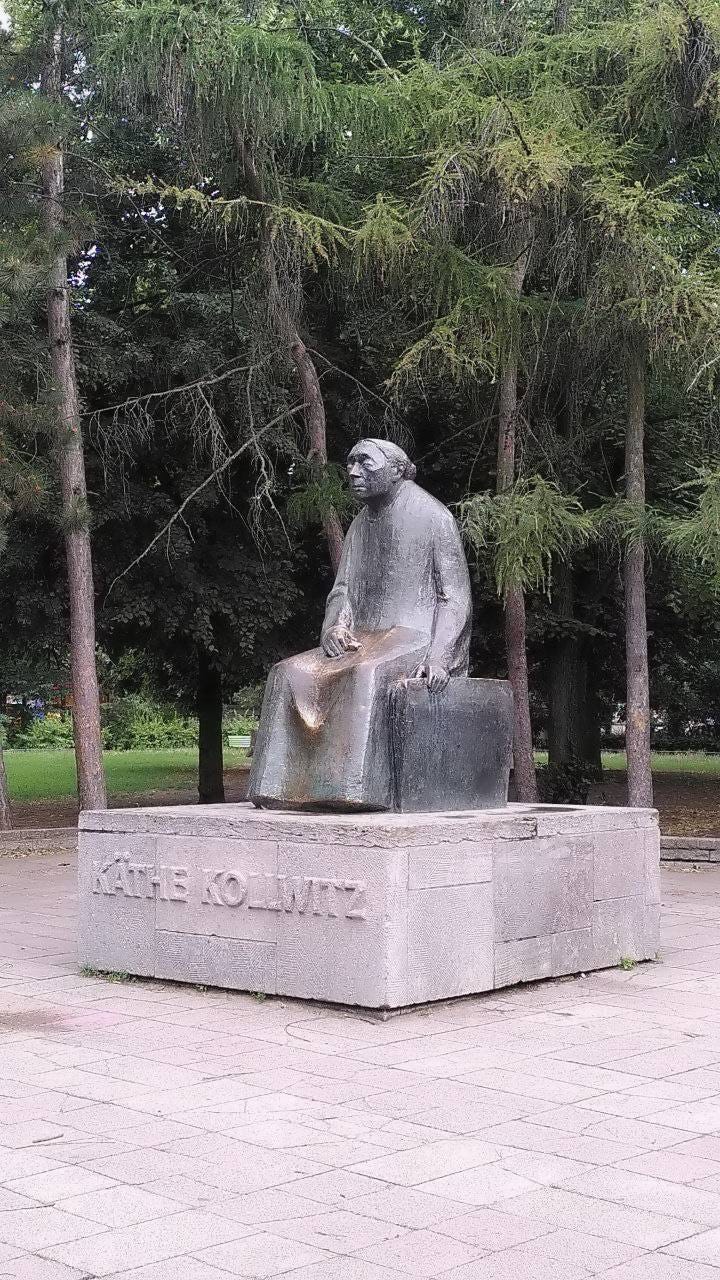

Recentemente sono tornata a Kollwitzplatz6, una piazza nel quartiere di Prenzlauer Berg con al centro la statua realizzata da Gustav Seitz nel 1958 in memoria dell’artista. Dal 1891 al 1943 Käthe visse in un edificio all’angolo tra Kollwitzplatz e Kollwitz Straße7, distrutto durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale.

“Non ha voluto ucciderti, ha voluto marchiarti. Adesso sei medka, colei che vive tra i due mondi”, a dirglielo è il suo amico Andrej. Il termine medka indica le persone sopravvissute a un incontro con un orso e che perciò diventano metà uomo e metà orso.

Traduzione mia, quindi prendila per quello è: “E poi, eccolo lì: il civico 44. Sameer si trova davanti al cancello d'acciaio e lo fissa, improvvisamente apprensivo. Immagina suo padre uscire per andare a scuola e i nonni che non ha mai conosciuto nello stesso punto in cui si trova lui. Chi vive in questa casa? Chi ha sostituito i loro passi? Se non entra ora, non entrerà più. Spinge il cancello che si apre su un viale asfaltato con alcune vecchie auto. Oltre il viale c'è una grande casa a due piani con il tetto rosso e una bougainvillea rosa acceso. È grandiosa e all'antica. Sameer immagina una versione giovane di suo padre color seppia scendere dal portico e raggiungere il viale.”

Per saperne di più puoi leggere la voce dedicata a Jeanne Baret sull’Enciclopedia delle donne.

Pare sia stata la prima donna a circumnavigare il globo.

Nel 2022 il museo è stato trasferito a Spandauer Damm, vicino al castello di Charlottenburg. Sia Fasanenstraße sia Spandauer Damm appartengono al distretto di Charlottenburg-Wilmersdorf.

Gia Wörther Platz.

Già Weißenburger Straße. Abitava al civico 25 con il marito e i due figli (uno dei quali morì a 18 anni nella Prima guerra mondiale). Oltre la casa, lì Käthe aveva il suo atelier e Karl, che faceva il medico, l’ambulatorio.

Grazie mille, Caterina! Non conoscevo Nastassja Martin: ho subito prenotato il libro di cui parli in biblioteca. Invece conosco e amo molto Käthe Kollwitz (hi riletto più volte i suoi diari) e sarei felicissima se publicassi un suo itinerario. Visto che sono anche io a Berlino, se vuoi ti faccio da cavia!